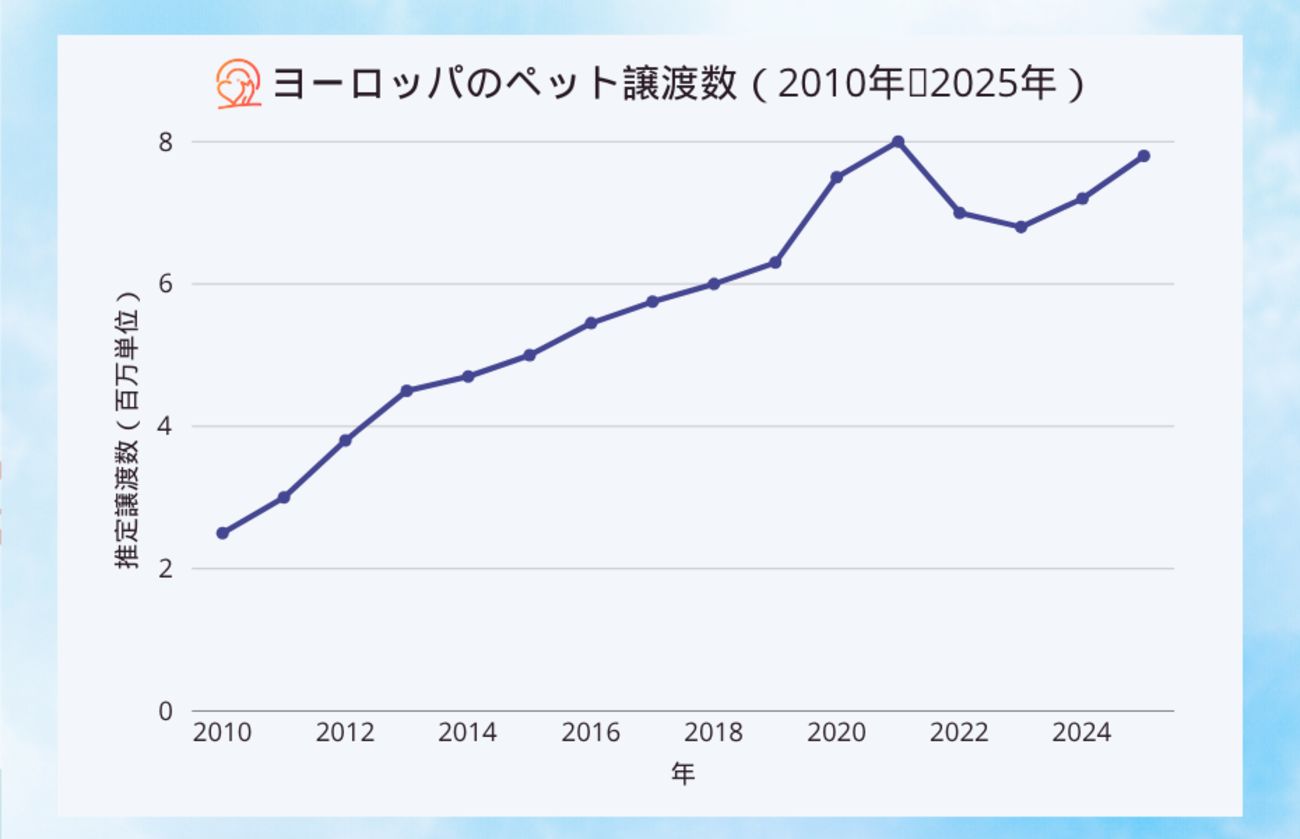

📌 重要ポイントまとめ ヨーロッパにおけるペットの譲渡数は大幅に増加 し、2010年の約420万件から2025年には700万件以上 へ。特に2020~2021年のパンデミック中に急増 。

フランスは年間160万件以上の譲渡数でヨーロッパ最多 。主に都市部での猫の譲渡が中心 。

ドイツは国境を越えたレスキューの主要受け入れ先 。特にルーマニア、ブルガリア、ギリシャからの犬の譲渡 が多く、全国ペット譲渡登録制度 も導入。

**オランダはヨーロッパで最も野良動物が少なく、**高齢動物や特別なケアが必要な動物の譲渡率が高い。

ルーマニアは犬の譲渡元として依然として主要な存在 。毎年数千匹がドイツ、イギリス、オーストリア へと輸出されている。

西ヨーロッパの都市部では猫の譲渡が主流 。例えばフランスでは、年間譲渡の50%以上が猫 。一方、田舎や東ヨーロッパでは犬が好まれる傾向 。

ルーマニア、ブルガリア、ギリシャからの国際レスキューはすでに一般的な慣習に 。

譲渡理由としては、**「癒しを求めて(74%)」「保護施設を支援したい(53%)」「経済的な理由(42%)」**が上位。特定の品種へのこだわりや手続きの複雑さが障壁 になっている。

EU各国の譲渡に関する法制度は大きく異なる 。動物福祉に厳しい国ほど譲渡の成功率が高い傾向にある。

今後の注目トレンドとしては、高齢ペットの譲渡、テクノロジーを活用した譲渡プラットフォーム、EU全体での統一的な譲渡基準 などが挙げられる。

📌 重要ポイントまとめ 譲渡は増えている。でも一筋縄ではいかない ヨーロッパにおけるペット譲渡の変化(2010年~2025年) ヨーロッパのペット譲渡が多い国トップ 猫派?犬派? ヨーロッパで人気のペットとは 国境を越える譲渡の広がり なぜ人々はペットを迎えるのか(そしてなぜ迎えないのか) 法制度と文化の違い:国によって大きく異なる譲渡事情 ヨーロッパのペット譲渡の未来は? 結論:譲渡は進んでいる、でも簡単ではない

譲渡は増えている。でも一筋縄ではいかない ここ数年、ヨーロッパではペットの譲渡が人気を集めていますが、その増加は単純ではありません。パンデミックによる社会的孤立、国境を越えた譲渡の増加、そして譲渡されたペットの返還率の変動など、さまざまな要因によって波があります。

一部の国では需要の急増によりシェルターが空になりつつある一方で、他の地域では今なお野良や放棄された動物であふれています。都市部では小型ペット、特に猫の人気が高く、田舎や東ヨーロッパでは犬の方が好まれます。

この変化するトレンドを理解することは、動物福祉の関係者や政策立案者はもちろん、ペット譲渡に関心のあるすべての人にとって重要です。

このレポートでは、2010年から2025年のデータをもとに以下を深掘りします:

📊 どの国が最も多くのペットを譲渡しているのか

ヨーロッパにおけるペット譲渡の変化(2010年~2025年) 過去15年間で、ヨーロッパのペット譲渡に対する姿勢は、経済的・社会的・人道的な変化に応じて進化してきました。全体的には意識と共感が高まりつつありますが、その道のりは決して一直線ではありません。

ここでは、主要な譲渡の転換期と、それに影響を与えた出来事を振り返ります。

📉 2010~2015年:ゆっくりとした回復、地域密着型の譲渡 2008年の金融危機後の数年間、ヨーロッパ全域のシェルターは厳しい状況に置かれていました。特に南部および東欧の国々では、資金不足や過密化が深刻で、譲渡数はほとんど増加しませんでした。

この時期に譲渡を行った人々の多くは、自国や地域内での譲渡に限定されており、国境を越えた譲渡はまだ珍しく、物流的にも困難でした。ただし、この時期は後の大きな変化の土台が築かれた時期でもあります。小規模で粘り強い団体が、保護動物の価値観を変える準備を静かに進めていました。

📈 2016~2019年:意識の高まりとNGOの影響力 2010年代後半になると、EU全体で動物福祉が本格的な注目を集めるようになります。「Adopt, Don’t Shop(買うより譲渡を)」というキャンペーンが話題となり、特にオランダやドイツでは政府とNGOが協力しながら啓発活動を進めました。

この頃から、より大規模な国際的協力も始まります。フォー・ポーズ(Four Paws)やユーログループ・フォー・アニマルズ(Eurogroup for Animals)などのNGOが、保護動物の受け入れが追いつかない国から需要の高い国への移送をサポートするようになりました。

その結果、特に東欧の公立シェルターから保護された犬の譲渡数が増加していきます。

🚀 2020~2021年:譲渡ブームの到来 そしてパンデミックが到来。ヨーロッパ中で何百万人もの人々が自宅待機を強いられる中、孤独を癒す存在としてペットを求める人が激増しました。その結果、前例のない譲渡の急増が発生。

フランスでは犬・猫両方の譲渡数が急増し、ドイツやオーストリアも需要に応えるため国際レスキューの規模を拡大しました。譲渡サイトやオンラインプラットフォームには問い合わせが殺到し、一部の都市部では「譲渡できる動物がいない」状態にまで至ったことも。

🪂 2022~2023年:パンデミック後の現実と反動 ロックダウン解除後、人々が通常の生活に戻ると、新たな課題が浮かび上がってきました。多くのシェルターで、譲渡されたペットの「返還」が増加。特に初めてペットを飼う若年層が問題を抱えるケースが目立ちました。

その多くは、パンデミック中に適切な社会化やトレーニングができなかったことによる行動上の問題に起因しています。この返還の波は、イギリスやオランダのシェルターに特に大きな負担を与えました。

とはいえ、全体の譲渡数はパンデミック前の水準まで戻ることはなく、譲渡文化が定着しつつある兆しも見られます。

🐾 2024~2025年:安定化と新たな優先事項 現在に近づくにつれ、譲渡数は安定したリズムを見せ始めています。極端に多くも少なくもなく、「どのような動物が譲渡されているか」に焦点が移っています。

特にオランダなどでは、高齢ペットの譲渡に対する関心が高まっており、「第二の人生を与えたい」と考える人が増えています。また、国際レスキューもより体系的かつ持続可能な形に進化中。多くのNGOがEU全体での統一的な譲渡ルール の導入を呼びかけています。

今のヨーロッパの譲渡シーンは、課題を抱えながらも、より思いやりに満ち、協力的な文化へと進化している のです。

ヨーロッパのペット譲渡が多い国トップ ヨーロッパ全体で譲渡の状況は国によって異なりますが、常に先頭を走り続けている国々があります。それは単に譲渡数が多いというだけでなく、進んだ政策、整備されたシェルターシステム、そして保護動物に対する国民の意識の高さが反映されています。

2010年から2025年までの最新の傾向とデータに基づいて、特に活発な譲渡国をご紹介します。

フランス:数も心もビッグスケール

フランスはヨーロッパでも特にペット譲渡が盛んな国のひとつで、特に猫の譲渡数が多いのが特徴です。

年間約160万件以上の譲渡が報告されており、その大半は猫です。

この10年間で、マイクロチップ登録の義務化や啓発キャンペーンにより、野良動物の数が減少。

都市部では小型犬や室内飼育の猫が人気で、譲渡数が高水準に保たれています。

ドイツ:国境を越えるレスキューのリーダー

ドイツは国内の保護活動が盛んなだけでなく、国境を越えたレスキューの中心的存在でもあります。

ルーマニア、ブルガリア、ギリシャなどから、毎年多くの犬がドイツの家庭へ譲渡されています。

厳格な繁殖規制と動物福祉への高い関心が、シェルター動物の継続的な需要を生み出しています。

NGOと連携し、ヨーロッパ初の全国ペット譲渡登録制度 を導入した国のひとつです。

オランダ:野良動物が少なく、特別なケアが必要なペットに優しい国

オランダは避妊・去勢キャンペーンや教育活動が成功し、野良動物の数がヨーロッパでもっとも少ない国のひとつです。

高齢のペットや医療的・行動的な問題を抱えた動物の譲渡率が平均よりも高いです。

多くのシェルターでは予約制での譲渡 を導入しており、効率的かつ再返還率が低い運営体制となっています。

ルーマニア:犬の譲渡供給国としての役割

ルーマニアはシェルターに保護されている犬の数が非常に多く、その多くが国外で譲渡されています。

NGOの手配により、毎年何千匹もの犬がドイツ、イギリス、オーストリア などに譲渡。

国際的なレスキューパートナーからの支援が年々増加中です。

イギリス:保護文化が根付く国

イギリスは長年にわたって動物福祉の文化が根強く、RSPCAやバタシーなどの団体が主導しています。

パンデミック中に譲渡数が急増し、その後も2020年以前の水準を上回っています。

子犬や子猫の小売販売が禁止されたこともあり、「購入より譲渡」を選ぶ人が増えています。

猫派?犬派? ヨーロッパで人気のペットとは ペットの好みとなると、ヨーロッパはまさに「分かれた大陸」と言えるでしょう。

田舎や小さな町では犬が今も昔も定番の相棒。畑の中を走り回ったり、暖炉のそばでくつろいだりと、家族の一員として欠かせません。

一方、都市部では猫が圧倒的な人気。アパートでの飼育に適しており、ひとり暮らしの人やシニア層にとって理想的な存在です。

🐕 犬が主役:東欧・田舎エリア ルーマニア、ポーランド、ハンガリーなどでは、犬の譲渡が猫を大きく上回ります。

理由としては:

中型~大型の犬が多く保護されており、国内需要を上回るため輸出も多い

🐈 猫が王者:西欧・都市部 フランス、オランダ、イギリスなどでは、シェルターで猫の譲渡数が犬を上回る傾向があります。

その背景には:

都市型シェルターネットワークに猫が多く保護されている

たとえばフランスでは、年間譲渡数の50%以上が猫 となっており、特に都市部や高齢者に人気です。

💬 じわじわ増加中の「小動物」 うさぎ、モルモット、フェレットなど、静かに存在感を増しているのが「小さな仲間たち」。

特に以下の層で人気が高まっています:

現在は譲渡全体の中で小さな割合にとどまるものの、ドイツやイギリスでは過去5年間で着実に増加しています。

🧠

動物の種類ごとの人気傾向を把握することは、シェルター運営や国際譲渡のルート設計、対象別キャンペーン(例:「高齢者に高齢猫」)の戦略策定において非常に重要です。

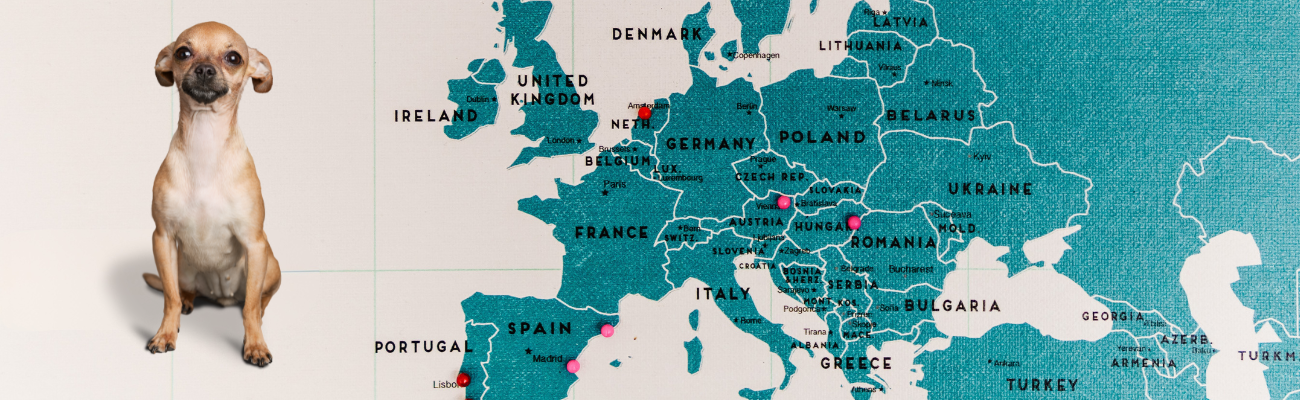

国境を越える譲渡の広がり ここ10年間で、ヨーロッパにおけるペット譲渡の最も注目すべき変化のひとつが、「国境を越えるレスキューネットワーク」の急成長です。

西ヨーロッパの国々では譲渡可能なシェルター動物が不足し、一方で東ヨーロッパでは過密状態…。そんな状況の中、チームワーク、専用輸送車、そして"たっぷりの愛"を武器に、新しいタイプのレスキューが生まれました。

かつてなら見落とされたり、最悪の場合は安楽死されていたかもしれない動物たちが、今では数百キロ離れた場所にある「本当の家」で新たな人生(犬生?猫生?)をスタートさせています。

🚚 動物たちはこうして旅をする ドイツ、オランダ、オーストリア、スイスなどでは、ルーマニア、ブルガリア、ギリシャ、スペイン、ポルトガル といった国から、主に犬を定期的に受け入れています。

これらの動物たちは多くが野良や過密状態のシェルター出身 で、EUの動物輸送規制 に準拠して、専門NGOによって安全に運ばれます。

🐕 なぜ猫より犬が多く移動するのか? 猫も一部では国境を越えて譲渡されていますが、国際譲渡の中心は圧倒的に犬です。その理由は:

公的シェルターや路上、殺処分施設からのレスキュー対象になりやすい

移動中の行動・健康チェック が犬のほうが記録しやすく、譲渡先でも安心されやすい

また、多くの西ヨーロッパの譲渡希望者は、大型の雑種や牧羊犬ミックス、「ストリート出身」の犬などを好みます。これらの犬はたくましさ や個性 を感じられる存在として人気があります。

🤝 NGOとレスキューネットワークの役割 以下のような団体が、年間数千件にのぼる国境を越えた譲渡を調整しています:

彼らの活動は:

など多岐にわたります。

🚫 議論と課題も… もちろん、国境を超える譲渡には課題や批判もあります:

「国内のシェルター動物を優先すべき」という意見も根強い

適切な社会化がされていない犬に対し、譲渡希望者が準備不足 であるケースも

さらにEU内でも法律が国によって異なるため、監視体制にばらつきがあるのが現状です。

それでも、多くの専門家が一致してこう語ります:

👉

❝適切な手順で行われるなら、国境を越える譲渡は命を救い、ヨーロッパ全体の需要と供給のバランスを保つ最良の方法のひとつです。❞

なぜ人々はペットを迎えるのか(そしてなぜ迎えないのか) ペットの譲渡理由は動物の種類と同じくらい多種多様ですが、ヨーロッパ全体のデータを見ると、共通する動機や障壁が浮かび上がってきます。

🐾 譲渡を選ぶ理由 2023年の Eurogroup for Animals の調査によると、ヨーロッパの譲渡希望者がペットを迎える主な理由は以下の通りです:

癒しと companionship(74%) :「忠実な友を家に迎えたい」と回答

シェルター支援(53%) :「動物にセカンドチャンスを与えたい」

経済的な理由(42%) :「購入より譲渡のほうが安いと感じる」

倫理的な理由 :繁殖業者や商業的ペット取引への反対から譲渡を選ぶケースも多数

特にスウェーデンやオランダのように動物福祉教育が進んでいる国では、「倫理的な理由」を第一に挙げる人の割合が高い のが特徴です。

🚫 譲渡されない理由 譲渡への関心が高まる一方で、いくつかの障壁も根強く残っています。2018〜2023年にかけて収集されたヨーロッパ各国のシェルターレポートやNGOデータによると、以下の理由が繰り返し挙げられています:

特定の犬種へのこだわり :特にフランス、ドイツ、イタリアでは、希望する見た目・性格のペットを求めて購入を選ぶ人が多い

シェルター出身のペットに対する偏見 :年齢や行動面の不安が譲渡の妨げに

譲渡プロセスの複雑さ :審査が厳しかったり、待機期間が長いとブリーダーを選ぶ傾向に

そもそも譲渡という選択肢を知らない :特に東欧では「ペット=購入」という意識が強く、譲渡の存在が知られていない場合も

📊

ポーランドのある調査では、「犬を探している人の約60%が、譲渡という選択肢自体を知らなかった」ことが判明しました。

このように、「譲渡したい」という気持ちはあるにもかかわらず、教育、情報の見える化、アクセス性の低さ がボトルネックになっていることは明らかです。

法制度と文化の違い:国によって大きく異なる譲渡事情 ヨーロッパではペット譲渡を規制する法律が国ごとに大きく異なり、それに伴って文化的な意識も変わります。ある国では譲渡が一般的である一方、他の国では「最後の手段」と考えられていることも…。

🏛️ 各国の法律事情 EUには動物福祉に関する共通の枠組みはあるものの、譲渡に関しては統一された法律は存在しません 。国ごとの実情は以下の通り:

ドイツ :譲渡は非常に厳格に管理。Tierheim(動物保護施設)では、身元審査、家庭訪問、契約書の締結 などが義務化。信頼性は高いが、ハードルも高め。

イギリス :2006年の動物福祉法で譲渡は奨励されているが、法的義務はなし。RSPCAやBatterseaなどの大手団体が独自の基準を整備。

オランダ :予防型の政策が進んでおり、繁殖規制、教育キャンペーン、シェルター支援 などが充実。譲渡がペット入手の第一選択肢に。

譲渡を促進する最大の要因は、法律よりも「教育」と「シェルターへの信頼」である。- 2022年 Eurobarometer 調査

📣 譲渡文化は伝統と信頼がカギ 法的な整備だけでなく、以下のような「文化的な要素」も譲渡を左右します:

北欧諸国では、譲渡は責任感のある行動 としてポジティブに捉えられている

南欧・東欧では、純血種や見た目重視の購入文化 が今なお根強い

シェルターへの信頼度も大きな影響要因。資金不足や管理の不備がある国では、「病気かも」「問題行動があるかも」と不安視され、譲渡が敬遠されがち

ヨーロッパのペット譲渡の未来は? 2025年以降を見据えると、ヨーロッパにおけるペット譲渡の風景は、政策だけでなく、新しい世代の飼い主たちの価値観と行動 によって、さらに進化していくでしょう。

一部地域では「譲渡」が当たり前に 西ヨーロッパや北ヨーロッパでは、次のような理由から「譲渡優先文化」が定着しつつあります:

「Adopt, Don’t Shop(買うより迎えよう)」キャンペーンの継続的な展開

動物の倫理的な入手方法やシェルター過密問題への関心の高まり

アムステルダム、ベルリン、ストックホルムのような都市では、すでに譲渡が一般的な入手方法 となっており、今後さらに浸透すると予測されています。

シニアペットや特別支援が必要な子に注目 最近の温かいトレンドとして、シニア犬猫や障がいのあるペット の譲渡がオランダ、ドイツ、イギリスで増加しています。

この傾向を支える要因は:

「譲渡されにくい=愛されにくい」わけではない、という認識の広がり

今後は、子犬・子猫だけでなく、あらゆる年齢・背景のペットに居場所が見つかる時代 が到来するかもしれません。

国境を越えた協力はさらに広がる 譲渡希望者が多い国と、保護動物が多い国。この不均衡を是正するための越境譲渡活動 は、今後も活発に続くでしょう。ただし、より制度化された形へ進化していくことが予想されます:

EU全体で統一された譲渡ルールの導入が求められ始めている

ヨーロッパ共通の譲渡レジストリ構想 が次のステップになる可能性も

テクノロジーと透明性が信頼を生む 譲渡の「手間」や「不安」を解消するために、技術革新も進んでいます。今後の展開としては:

譲渡希望者とペットをつなぐマッチングアプリやサイトの普及

オンライン家庭訪問、ビデオ日記、AIによる行動診断などの導入

これにより、譲渡はもっとスムーズで安心な体験 になっていくでしょう。

要するに:譲渡の未来は「私たち」と共に進化する 都市化、デジタル化、そして高齢化が進むヨーロッパでは、それに伴って譲渡のあり方も変わっていきます。ただし、変わらないものもあります :

👉

それは、思いやり、教育、そしてしっかり支えられた保護の仕組み。

譲渡とは、「セカンドチャンス」を与える文化、「倫理的な選択」を尊重する文化、「一生のパートナーシップ」を大切にする文化 を築いていくことなのです。

結論:譲渡は進んでいる、でも簡単ではない ヨーロッパ全体で、ペットの譲渡は確実に増えています。都市部でも田舎でも、より多くの人々が保護動物に家を提供しています。しかし、物語は単純ではありません。

「譲渡数が増えた=すべて解決!」ではないのです。

実際には:

文化的な偏見や誤解、制度上の壁が「誰が譲渡するか」を左右している

それでも、希望はあります。譲渡は、今まで以上に「普通の選択肢」として受け入れられています。そして私たちがこの会話を続け、データを共有し、課題に向き合い続けることで、「譲渡が第一選択になる未来」に近づいていけるのです。

ヨーロッパは、すでにその旅路の途中にいます。一緒に進んでいきましょう。🐾

📚 出典 & 参考資料